Foxtrot transcurre en dos espacios bien delimitados que dan cuenta del abismo que separa a varias generaciones de israelíes marcadas por la contienda. En los mismos se inscriben también los dos actos de la tragedia familiar a que refiere el filme. El primero es la casa de Michael Feldman, el padre, y el segundo es un remoto punto de control del ejército adonde ha sido enviado su hijo Jonathan, un recluta introvertido que hace de su habilidad para el dibujo una forma de negociar su relación con el padre, la familia y la realidad circundante. La casa es sólida, espaciosa y tranquila; Jonathan, por su parte, vive encerrado con sus compañeros de pelotón en un ruinoso contenedor que, sin una razón plausible, se hunde lentamente en medio de una planicie desértica, alusión al fracaso de una política fundada sobre el prejuicio hacia el Otro, a la paranoia de una sociedad atrincherada y en permanente tensión.

Al comienzo, la casa se ve invadida por varios oficiales del ejército, quienes comunican a Michael y su esposa que Jonathan ha muerto y, tras el shock, atienden a la pareja con protocolar solicitud. En lo que más bien parece una incursión en territorio enemigo, se adueñan de la situación y disponen cómo habrá de responderse en cada caso, desde tomar periódicamente un vaso de agua hasta la meticulosa secuencia a seguir durante la ceremonia fúnebre. Cuando termina el primer acto con la noticia de que Jonathan no ha muerto, sino que ha habido un error en la identificación del soldado fallecido, la “agresión” a los esposos se repite nuevamente, solo que esta vez Michael exige enfurecido que le dejen ver a su hijo, sin saber que tal decisión acarreará un giro tan terrible como inesperado en los acontecimientos.

El segundo acto transcurre en el punto de control, espacio que, a diferencia de la casa, donde ha primado un tratamiento realista, se distingue por una cualidad casi escenográfica, que apuesta por la extrañeza y el artificio. Ello se trasluce en el uso sistemático de composiciones planimétricas, que sugieren la disfuncionalidad de un mundo bidimensional, carente de perspectiva, así como los abundantes planos de detalle que contribuyen a la idea de fragmentación y desorden subyacentes tras la monotonía del paisaje (un claro ejemplo de lo anterior son los momentos en que la cámara recorre la desgastada superficie de un viejo ordenador, corroída por el agua). Añadir a esto el continuo recurso a una planificación cenital, cuya perspectiva un tanto insólita magnifica la cuota de absurdo que permea la existencia en semejante contexto. Absurdo que por momentos roza lo hilarante en su descripción de las rutinas dentro y fuera del contenedor donde viven los reclutas, chispazos de un humor espasmódico, reminiscente de Kaurismäki, que alcanza sus momentos más memorables en el soldado que hace una demostración de foxtrot, fusil en mano, a ritmo de mambo, o en el dromedario que atraviesa indiferente el punto de control donde, irónicamente, los palestinos son detenidos y sometidos a un riguroso y exasperante escrutinio.

La referencia al Otro, por lo demás, es discreta pero elocuente. Los árabes que pasan por el punto de control no pronuncian palabra alguna. A la simbólica ausencia de diálogo entre las partes se añade, si acaso, un gesto mínimo de desprecio, como el guerrero de juguete que cae de uno de los autos tras emprender la marcha, una vez autorizado el paso. En este sentido, el momento culminante, y que oscuramente anticipa lo que habrá de suceder al final, es el ametrallamiento y desaparición del último de los autos a manos de Jonathan, tras un episodio de histeria precedido por un perturbador intercambio de miradas entre aquel y una de las chicas que viajaba en el vehículo.

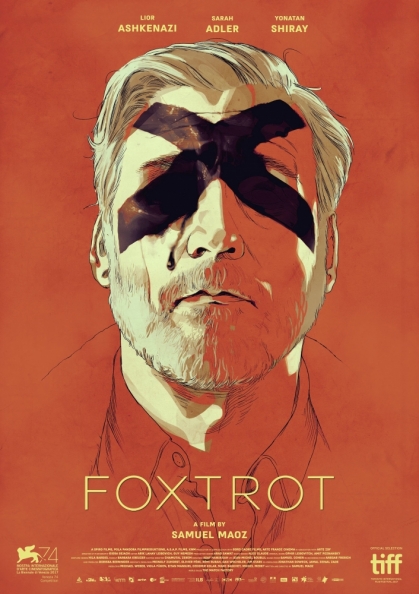

El filme traza con precisión un paralelo entre padre e hijo, que se alimenta sobre todo de recuerdos dolorosos y del sentimiento de culpa que estos acarrean. El primero de ellos, que sella la desconexión entre la abuela, sobreviviente del Holocausto, y el padre, refiere por boca de Jonathan a la profanación de un icono familiar, un ejemplar de la Biblia trasmitido celosamente entre generaciones, que un Michael adolescente vendió sin más miramientos a fin de agenciarse un ejemplar de una revista erótica. Gesto por el cual quedó marcado y alienado para el resto de su vida, y que Jonathan representa en su recuento gráfico de la historia familiar como una cruz sobre los ojos de Michael, a la manera de una venda mortal. El último es otra confesión, esta vez del propio Michael, quien, sirviendo en el ejército, trocó azarosamente su suerte por la de uno de sus subordinados. Ahora, años después, Jonathan será la próxima víctima de un fatídico azar que, esta vez bajo la forma de un imprudente dromedario, torcerá su destino en un final que, no por conocido, resulta menos impactante. Y del que solamente sobrevive, como testimonio que conecta dos realidades igualmente desgarradoras y absurdas, la página arrancada al cuaderno de dibujo del joven, quién sabe si a manera de expiación, retrata el enterramiento expedito del auto ametrallado por él en el punto de control.